三件(套)革命伉俪文物荣归故里!

革命文物是峥嵘岁月的真实写照和生动反映,也是弘扬红色文化、赓续红色血脉的鲜活教材和永恒载体。3月10日,李季达烈士,王贞儒先生的亲属们向巫山县李季达陈列馆捐赠了三件(套),共计104件文物及相关史料。县委常委、宣传部部长黄勇,县政府副县长屈大功出席捐赠仪式。

王贞儒使用过的棉被捐赠现场

捐赠现场,李季达烈士和王贞儒先生的亲属们捐赠了文物,并颁发捐赠证书。

“这些物品不仅仅是实物、文字和照片,更是历史的见证,是革命生涯的生动记录。巫山是我们叔叔(李季达)的家乡,是孕育他英雄气概的地方,将它们捐赠给巫山比我们自己保存更有意义。”李季达烈士亲属们深情讲述了李季达、王贞儒的革命事迹及所捐赠文物背后的故事。

黄勇代表县委县政府对捐赠者的无私奉献表示衷心的感谢,并承诺将捐赠的文物妥善保管,让它们的价值得到充分展示,续写巫山红色基因。

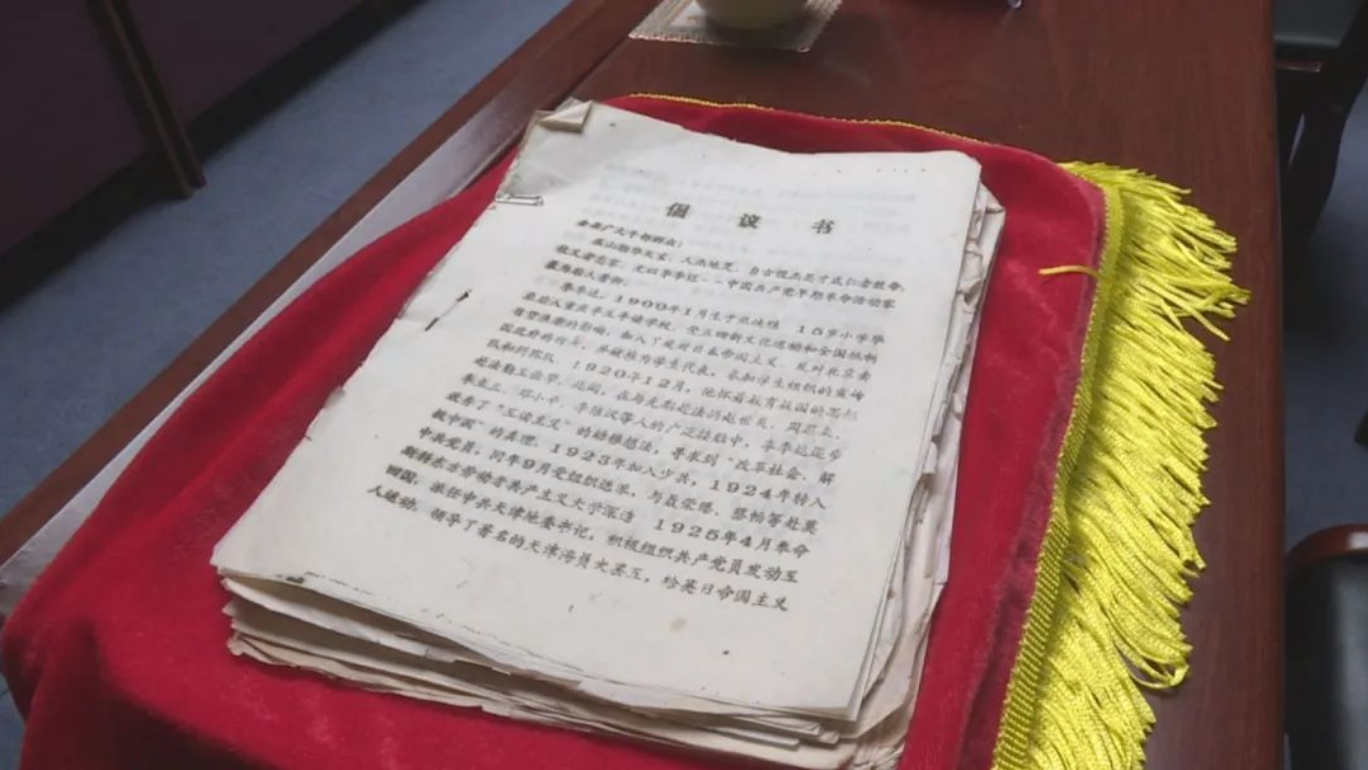

此次共捐赠了三件(套)文物,分别是李季达烈士史料《中共中央组织部业务组》函件、王贞儒遗物《棉被》,及《李季达雕塑捐资等史料》。据悉,这些都是李季达、王贞儒这对革命伴侣留下的珍贵文物。

王贞儒遗物棉被

李季达雕塑捐资等史料

李季达烈士史料《中共中央组织部业务组》函件捐赠证书颁发

1921年1月20日,四川省巫山县(今重庆市巫山县)的李季达赴法留学,在法国马赛,与先期赴法的赵世炎、周恩来、李立三、邓小平、陈毅、刘伯坚等人有了深入接触,从此开始学习研究马克思主义,并逐步认识到只有走十月革命的道路才能达到“改造中国与世界”的目的。1923年,李季达加入旅欧中国社会主义青年团。1924年转为中国共产党党员,同年受党组织选派赴莫斯科东方大学深造并实地从事革命工作。

留学法国期间,李季达与周恩来相识。同期,在天津,直隶省第一女子师范学校毕业的进步女青年王贞儒和邓颖超正在并肩作战,参加爱国运动。

1925年五卅运动爆发后,全国范围内的反帝国主义斗争再次掀起高潮。为了适应斗争形势发展的需要,上级决定派遣学成归国的李季达来津担任天津地委书记。

李季达来津工作后,身边有位年轻女子默契地配合他的工作。她就是时任(第三任)天津地委妇女部部长王贞儒(第一任天津地委妇女部部长是邓颖超)。王贞儒是邓颖超的同学和好友,她们曾作为天津的学生领袖,领导了五四时期的天津学生运动。

在配合开展党的地下工作期间,因为事业相同、志向相同,李季达和王贞儒相互吸引、信赖,迸发出爱情的火花。后经组织批准,他们二人在南京路集贤里17号租下婚房,并于1927年元旦结婚。自此,南京路集贤里17号不仅仅是李季达夫妇的住所,也成了当时地委机关所在地。李季达夫妇二人的公开身份是小学教师,他们以家庭形式为掩护开展党的工作。

1927年8月9日,由于叛徒告密,李季达夫妇不幸被逮捕。后经党组织多方营救,只有王贞儒被营救出狱。李季达在狱中与敌人展开英勇斗争,受尽酷刑仍坚贞不屈,严守党的机密。11月18日下午1 时,李季达与粟泽、姚宝元一起被反动当局杀害。天津《益世报》报道说,李季达等虽“发须过长,但面不改色,立在囚车上大声疾呼,打倒军阀,坚持到底等语”。李季达就义时年仅27岁。

一件件饱经沧桑的革命文物,讲述着一段段直抵人心的红色故事,体现出老一辈革命先驱无畏无惧、忠于人民的赤子之心,也是传承红色基因的鲜活教材。

“陈列馆将妥善保管、深入研讨,充分挖掘文物的内涵与价值,讲好文物背后的故事。”巫山县李季达陈列馆负责人表示,“我们希望这些珍贵的红色文物能点燃更多人心中的爱国热情,让红色基因代代相传。”

来源:巫山发布

【免责声明:我们尊重原创,也注重分享。版权原作者所有,如有侵犯您的权益请及时联系,我们将在24小时之内删除。】